Unabhängiger Journalismus in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

K-Punkt-Rottenburg

Kontakt: Redaktion k-punkt-Rottenburg

Youtube-Videos zum Thema

Missbrauch und Aufarbeitung

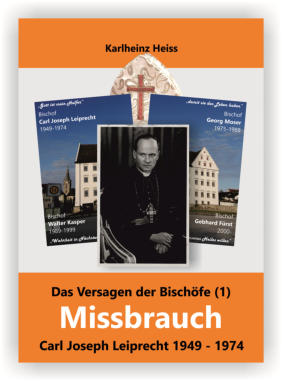

zu bestellen über:

#COM+Musik+Verlag Ammerbuch

Postfach 17

72117 Ammerbuch

und über mail:

com-musikverlag@web.de

Preis: 14,80 €

Wilhelm Treiber, Pfarrer

* 1886 + 1971

Recherchearbeit zu Pfarrer Treiber

Kann

es

sein,

dass

Pfarrer

Treiber

Kinder

sexuell

missbraucht

hat?

Dieser

Frage

geht

k-punkt-

rottenburg.de

derzeit

nach.

Interessant

ist

die

Antwort,

weil

der

Umgang

der

Diözese

unter

Bischof

Sproll

ins

Visier

kommt

und

damit

die

Frage,

ob

mit

Auswirkungen

auf

das

Seligsprechungs-

verfahren zu rechnen ist.

Unabhängiger Journalismus in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

K-Punkt

„Kein

begründeter

Verdacht

wird

vertuscht,

und

jeder

Täter

wurde

und

wird

zur

Rechenschaft

gezogen,

bestraft,

aus

der

Pastoral

herausgenommen

und

vom

Dienst suspendiert.“, sagte Bischof Fürst 2018.

Redaktion

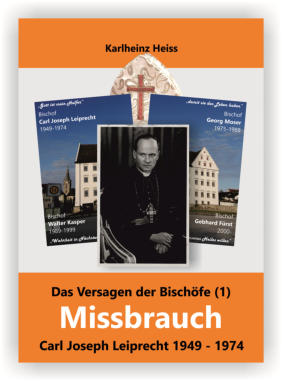

zu bestellen über:

#COM+Musik+Verlag Ammerbuch

Postfach 17

72117 Ammerbuch

und über mail:

com-musikverlag@web.de

Preis: 14,80 €

Wilhelm Treiber, Pfarrer

* 1886 + 1971

Recherchearbeit zu Pfarrer Treiber

Kann

es

sein,

dass

Pfarrer

Treiber

Kinder

sexuell

missbraucht

hat?

Dieser

Frage

geht

k-punkt-rottenburg.de

derzeit

nach.

Interessant

ist

die

Antwort,

weil

der

Umgang

der

Diözese

unter

Bischof

Sproll

ins

Visier

kommt

und

damit

die

Frage,

ob

mit

Auswirkungen

auf

das

Seligsprechungs-verfahren zu rechnen ist.